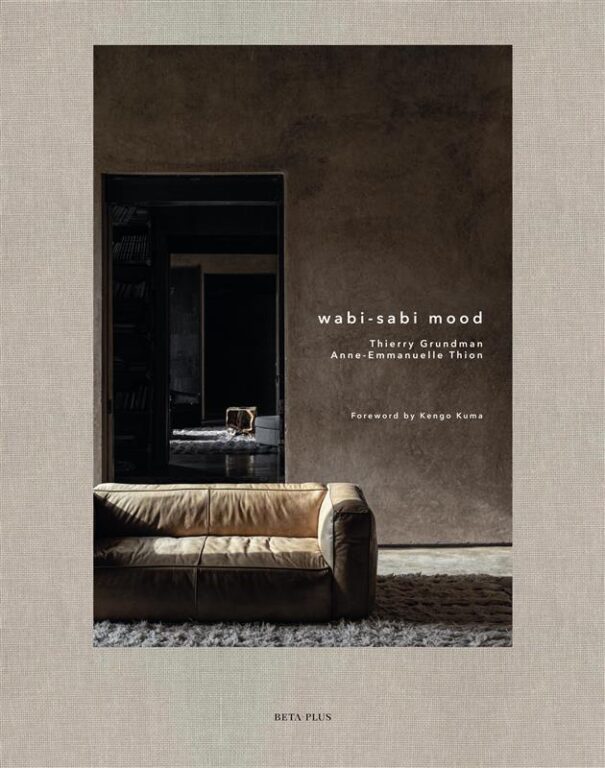

出版wabi-sabi mood 2025.10.01

このたび、隈研吾のインタビューや写真、プロジェクトを収録した書籍『wabi-sabi mood』 が、BETA-PLUS社より出版されました。

各販売サイトにて発売中です。

www.atmospheredailleurs.com & www.betaplus.com

『ワビサビとは何だったのか』

いかなる美学も、経済や政治と無関係ではいられない。15世紀から徐々に姿をあらわした、ワビサビという美学もまた、当時の経済や政治の流れ、その中に発生した様々な対立や抗争と深い関りがあった。具体的にいえば、そこにはグローバル経済対ローカル経済という対立があり、マッチョな武士政権(東日本政権と言い換えてもいい)対貴族的政権(京都を中心とする西日本政権と言い換えてもいい)の対立が渦巻いていて、その種の二項対立は場所を変えながら、スケールを変えながら、日本という枠組すら超えて、今日のわれわれの世界の全体を翻弄し、混乱させているといっていい。その意味でワビサビとは、極めて現代的なテーマであり、現代のわれわれが置かれている状況を理解するための、非常に有効な補助線といってもいいのである。

その補助線を引く際に忘れてならないのは、日本という場所の二義性である。この小さな島は大陸から海で隔てられながら、しかも、同時に、大陸に近いのである。すなわち大陸とつながるという選択肢と(すなわちグローバリズム)、切断するという選択肢(すなわちローカリズム)の問いで、この小島は揺れ続け、その揺れがこの国の文化のユニークさの原動力であったということである。

その観点から見た時に、接続から切断への最初の大きな転換は、天智、天武、持統帝の時代であり、まさにその時がワビ、サビの美学の原点だと僕は考えている。白村江の戦いで新羅と唐の連合軍(グローバリズム)に大敗したことをきっかけに、日本という国家はグローバリズムがローカリズムへとドラスティックに舵を切った。この三帝の時代に、彼らのイニシャチブで生まれた伊勢神宮のデザインこそ、今日まで脈々続くワビサビの原点である。

中国という巨大な帝国を統治するために必要なデザインは、マッチョで派手でわかりやすくなければならない。それは木造建築のディテールを様々な部分で温存していた古代ギリシャ建築が、巨大帝国ローマを統治するためのデザインへと進化していった様子を見れば納得できる。白木の無塗装な柱にやわらかで素朴な茅葺屋根をのせた伊勢神宮は、中国から仏教とともに伝来した、瓦屋根と塗り柱の装飾的でマッチョな建築とは対照的な、やさしく女性的な風情をたたえていた。ワビサビというと、数寄屋造りの茶室を想い浮かべる人がほとんどだが、実はその原点は、無塗装の伊勢神宮にまでさかのぼれるのである。さらに伊勢神宮で特筆すべきなのは、それが式年遷宮(20年ごとに建て替える)という、極めて特殊な時間概念を当初から内蔵する形で、建設されたということである。

これは建築は永遠に存続すべき物であり、永遠性こそが建築の最大の目的であるとする、西洋的な建築観の対極にあるといってもいい。そしてこの建築観は、伊勢神宮に限った特殊な建築観ではなく、劣化して古びた風情ほど美しいとする、ワビサビの美学にも、しっかりと引き継がれているということである。

永遠性の否定ともいえるこの建築観は非合理で非科学的とも見えるが、限られた国土(小島)の中で限られた資源を、枯渇しないように循環させていくためには、式年遷宮からワビサビへとつながる循環を指向する美意識は、極めて合理的、科学的な方法であったともいえる。近年の生態系に関する研究で、ワビサビの環境性、合理性は、ますます明らかになりつつある。

実際に伊勢神宮では、20年たって解体された部材は、別の神社建築に用いられるなど様々な形でリサイクルされるシステムを完備していたし、その木材を中心とする自然循環のシステムは、計画的な伐採と植林と一体であった。その森のメンテナンスのシステムによって初めて、森は二酸化炭素を吸収し続けることが可能となったし、洪水を防ぎ、海の環境維持にまでつながる土壌の吸収力を維持し続けたのである。

すなわち、建築は有限で世界は無常であり、世界は流れ続け、まわり続けているという、ある種の仏教的世界観と、限られた国土の中での森のメンテナンスとは、不即不離で一体だったわけである。

その伊勢神宮から始まるワビサビシステムの結果として、日本という小島の森林率は先進国の中でも異常に高い約70%を維持しており、一方、マッチョな建築をたて続けた中国の森林率は、約25%という低さなのである。

この7世紀末の白村江の敗戦をきっかけとする大陸との切断と、切断の象徴としての伊勢神宮に始まるワビサビの歴史において、次の大きな転機は千利休によるワビ茶文化の創始であった。千利休において、画期的であったのは、彼が個人の住宅においてこそ、ワビサビの美学が有効であることを提示したことである。待庵という16世紀末に建設された二畳の広さしかない極小の茶室は、ワビ茶の美学の完成形であったが、彼はこの茶室のデザインを通じて、茶室というものの完成形を提示したのみならず、個人住宅というものの将来像を見事にさし示した。もっと正確にいえば、彼はそこで個人住宅というものを発明したのである。

この発明の背後にあるのは、白村江と同様に、またしてもグローバリゼーションに対する危機感であった。ポルトガル人が1543年に種子島に漂着して以降、恐ろしいスピードで西洋文明が日本に押し寄せた。当時の最大の商業港であった堺の商人の家に生まれた千利休は、その西洋の魅力、パワーを最も早く知りうる存在であったし、それに対する危機感を最も強く感じていたと思われる。

彼がそのグローバリゼーションの脅威に対して提示した答えは、「小ささ」であった。個人は小さい空間の中で西欧という異物を処理し、手なずけることができることを利休は発見した。その方法こそがワビ茶だったのである。異物を処理し、生活の中で消化するためには、その器となる空間はある種の抽象性、すなわち無機性を兼ね備えていなければならない。その抽象性を備えた小さな空間が数寄屋だったわけである。

個人がその小さな空間を手にいれさえすれば、その個人は、その小さくても強靭で万能な胃袋によって、いかなる異物をも消化することができてしまう。この発明は、20世紀の個人消費の爆発現象のはるかに先だった先駆者と呼んでもいいだろう。

個人住宅という「小さな箱」の発明こそが20世紀の資本主義の成功の秘密であったともいわれる。その小さな箱の中に、自分の趣味にかなうものを収集することによって、20世紀の消費資本主義は圧倒的な成功を達成したのである。郊外の個人住宅という「小さな箱」を発明したアメリカは、それによって資本主義のリーダーとなったわけであるが、利休の発明した「小さな箱」は、その先駆ともいえる存在であった。利休の先駆性こそ、おそるべきである。

しかし、さらに長い眼で歴史をながめれば、この「小さな箱」の発明は、最終的には「小さな箱」の爆発的な増殖によって、地球環境を破壊したともいえるだろう。それは小さく、しかも閉じていたがゆえに——利休は「小さい」というマジックを発明したわけではなく、「閉じる」というマジックも同時に発明したのである——環境の破壊に対して無自覚であり、抑制がきかなかったのである。閉じていることは、目をつぶるということでもあった。

しかし、にもかかわらず利休の肩を持たせてもらえば、利休のわび茶は無際限の消費に対しての批評性を、その当初から内蔵していたのである。そこには古材の利用を始めとする様々なリサイクルが、美学の領域にまで昇華されていて、そのリサイクルの美学はワビサビの美学の中心に位置していた。さらに利休は小さな箱の中に並べられたモノ自体よりも、モノの背後にあるコトを重要視した。リサイクルもコトの重視も、ともに物質に対する批評性と総括することもできる。ワビサビの本質は、物質に対する批判性を通じた、一種の環境思想であったとまとめることもできるのである。そして、ワビサビを環境思想として捉えた途端に、古色を帯びていたワビサビが、一気に現代的な美学、思想として目の前に色あざやかによみがえってくるような気がするのである。ワビサビは、再び世界を救うかもしれないのである。